こんにちは

古民家をDIYでリノベーションしています、たろう(@taro_131)です。

たろう

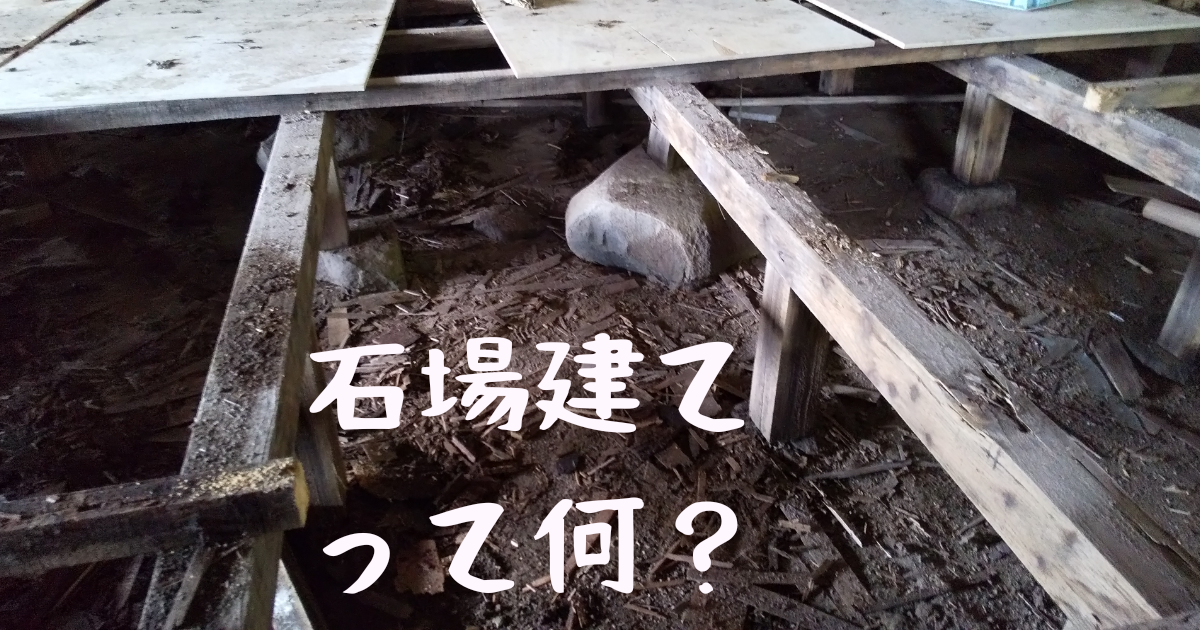

古民家の床をはかしました。

古民家の床をはがしたら、床下は石に柱が乗っているだけの構造でした。

古民家には多くある作りです。

【石場建て】といいます。

たろう

お寺や神社みたいですね。

石場建てはどのような造りなのでしょうか。

石場建ては柱が礎石に乗っているだけ

石場建ての建物は、柱が礎石に乗っているだけです。

そう、全く固定されていません。

なので、極端な話ジャッキアップすることも可能ですね。

石場建ては免震構造

建物が礎石に乗っているだけの石場建ては、実は免震構造です。

地震のエネルギーが直に建物に伝わらないため、建物に与えられるダメージが少なくなります。

昔の人はすごいですね…

石場建ての建物は現在は建てられない

建物が礎石に乗っているだけで免震構造の石場建て。

現在は、石場建ての建築物を建てることはできません。

理由は建築基準法施行令42条です。

建築基準法施行令42条で

建物は土台及び基礎を通じて地面に接していなければならないとされています。

そのため、現在ではなかなか見ることができません。

古民家の構造は簡単そうで複雑

古民家の構造は簡単そうで複雑です。

こちらの動画で、実際に古民家の構造を見ることができます。

コメント

[…] 詳しい解説は「石場建て」とは?|田舎で晴耕雨読で読むことができます。 […]

[…] 古民家の床下の様子はこちらの記事から […]